|

1-4-2 成人看護学 循環器 心電図と不整脈 |

|---|

成人看護学 循環器 心電図と不整脈

今回の講座テーマ 今回の講座テーマ

|

|---|

| 今回の講義では、不整脈について学んでいきます。不整脈の心電図を読むようになる為には、まず正常な心電図をきちんと理解することが最も大切です。

実際はみんなが苦手意識を持つところです。こつをおさえて、しっかり理解すれば、容易に得点UPのテーマへと変貌していきます!1回で理解しようとせず、何度も講義を繰り返してみてください。 |

1.正常な心電図

(1) 心電図と不整脈

心臓は電気信号で動いています。心臓の電気信号の動きを、目にみえる形にしたのが、心電図です。

心臓が一定のリズムで正常に動いているものが洞調律(サイナスリズム)で、正常でないものが不整脈です。

(ざっくりな説明ですが、大まかな理解とします。)

不整脈を理解するには、まず同調律をしっかり理解することが大切です。

(2) 電気の動き

電気の動きは、心房→心室です。電気が伝わることで、心房、心室の筋肉が収縮します。

ポイント ポイント |

|---|

| 心室は身体の外へ血液を送り出す、大変重要な役目をしていたことを思い出しましょう。心室に電気が伝わり、しっかりと収縮しなければ、身体の外に血液を送り出すことできません。 |

正常な心電図の波形は以下です。

組み合わせるとこうなります。

このように、P波は心房の収縮、QRS波は心室の収縮を表しています。

よって、PQ間隔とは、心房から心室に電気が伝わる時間を表しています。

QRS幅は、心室全体へ電気が伝わる時間を表しています。

規則的な心電図波形ではRR間隔(心室と心室の収縮の間隔)が一定となります。

ベースの線は<基線>と呼ばれています。基線が一定なのがきれいな心電図です。

正常な心臓は(正常な心電図は)

①規則的である

②心房から心室にしっかりと電気が伝わっている

③心室全体に電気が伝わり、しっかりと収縮している

この3つの条件が揃えば、心臓は規則正しく健康的に動いている、ということになります。

この逆が不整脈です。

2.不整脈

(1) 不整脈とは

先ほどの3条件に当てはまらないものが不整脈となります。

(2) 規則的でない心電図

① 心房細動

規則的でない心電図をみてみましょう。

RR間隔が一定でなく(不整)、規則的でありません。

心房の収縮であるP波が消失し、代わりに波のように波形があります(f波と呼ばれる)。QRS波は確認できます。

要するに、心房で電気が頻回にあちこちで発生して、心房が細かく動いている状態です。頻回な電気信号のどれかが適当に心室に伝わって、心室が収縮しています。これが心房細動と呼ばれる不整脈です。

この不整脈の厄介なところは、心房が細かく動くことによって、心房内に血栓ができ、血栓が脳に飛ぶと脳梗塞を引き起こすことです。

心房細動の患者さんは抗凝固薬(ワルファリン等)の薬を内服して、血を固まりにくくする必要があります。

ワルファリン服用の患者さんには、「納豆は食べないでください」と指導します。納豆に含まれるビタミンKは、ワルファリンの効果を弱めてしまうからです。これを拮抗作用と呼びます。

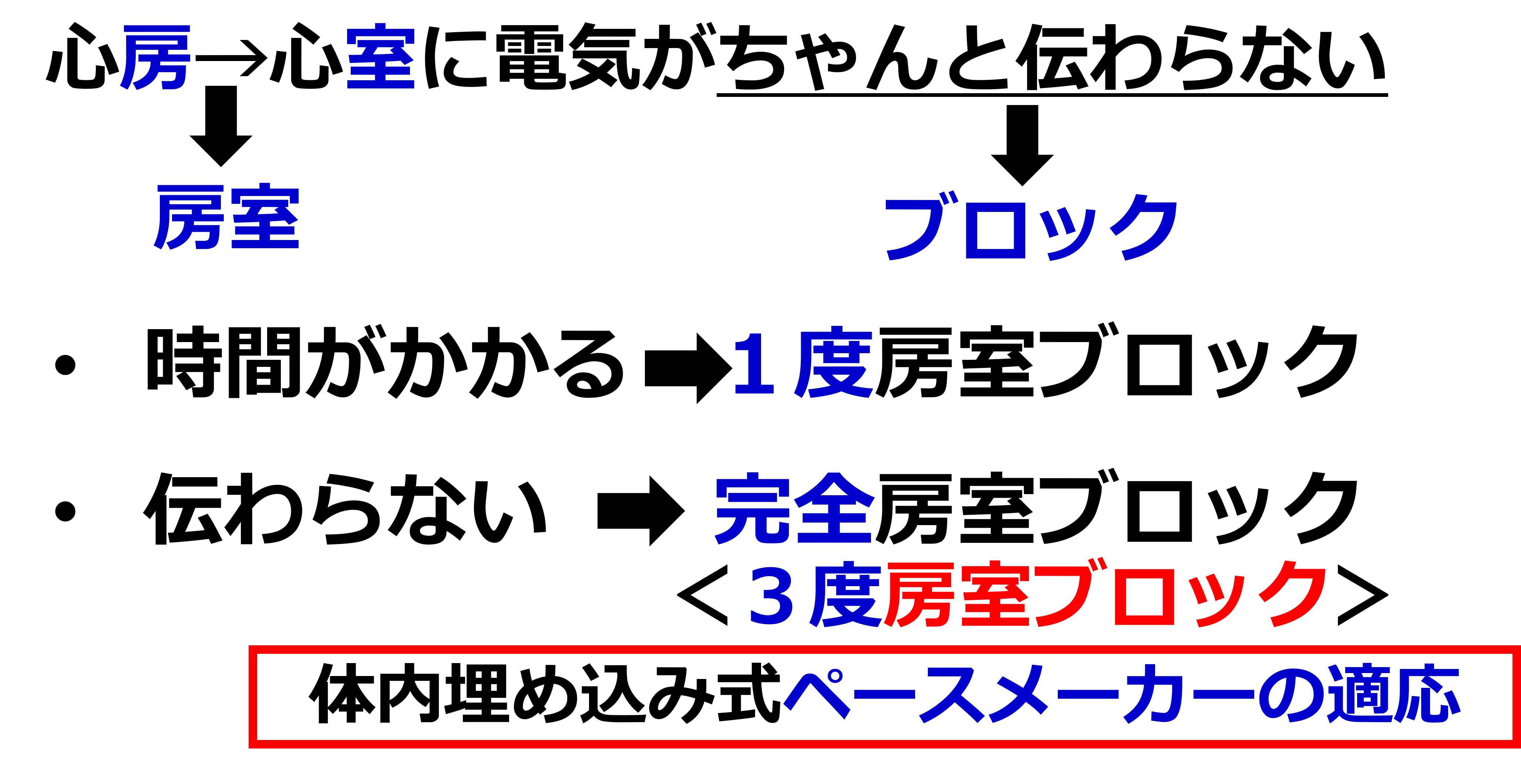

(3) 心房→心室に電気がちゃんと伝わらない不整脈

① 房室ブロック

心房→心室に電気がちゃんと伝わらないものを、房室ブロックと呼びます。

「ちゃんと伝わらない」とは、伝わるのに時間がかかる<1度房室ブロック>〜全然伝わらない<3度房室ブロック>まであります。

3度房室ブロックは、心停止の危険性がある不整脈です。3度房室ブロックは、ペースメーカーの適応となります。

体内埋め込み式ペースメーカーについても学んでおきましょう。

ポイント ポイント |

|---|

MRI検査は磁気を使った検査なので、金属類は持ち込み禁止です。

|

(4) 心室がしっかりと収縮しない不整脈

① 心室細動(VF)

心室がしっかりと収縮していない不整脈の心電図をみてみましょう。心室が細かく動く、心室細動(VF)です。

QRS波も見つからず、これは心臓(心室)が小刻みに震えている状態で、心臓のポンプ機能が失われており、心臓が止まっているのと同じ状態です。心室細動(VF)は最も緊急性の高い致死性の不整脈です。この心電図をみたら、すぐに胸骨圧迫を開始して、応援を呼びましょう。

② 心室頻拍(VT)

心室が頻回に拍動する心室頻拍です。

QRS波は存在していますが、QRSの幅が広くなっていて、頻回に収縮しているのがわかります。

QRS波の幅が広いとは、電気が心室全体に伝わる時間が長い、ということです。

つまり、正常よりもゆっくり収縮しているので、血液を心臓の外へ送り出せていない可能性があるのです。

これが、心室頻拍(VT)です。

心室頻拍(VT)には脈があるもの(血液を送り出せているもの)と、脈がないもの(血液を送り出せていないもの)がに分かれます。心室頻拍の波形をみたら、患者さんの意識やバイタルサインの把握をしましょう。無脈性の心室頻拍では、すぐに胸骨圧迫が必要です。

(5) 不整脈の整理

心臓は細かく動く=細動 だと厄介です。

(6) アーチファクト(ノイズ)

きれいな心電図波形が取れない時(心電図以外の何かが混入した波形)をアーチファクト(ノイズ)といいます。

アーチファクトには、様々な理由があります。交流波とは、他の電気と混ざってしまっている状態です。

筋肉が震えている状態や(シバリング)や、呼吸で胸郭が大きく動いている時も、基線が波を打つなどして、きれいな心電図をとることができません。

心電図を張り替えてみたり、測定の電源を差し替えてみたりして対応します。

(7) 不整脈の症状

頻脈では動悸が症状です。

頻脈・徐脈に関わらず不整脈により、脳への血流が減少し、めまいや失神などの脳虚血症状が現れます。

これをアダム・ストークス症候群といいます。

3.刺激伝導系

これまで、私たちは心臓の電気の伝わり方を心房→心室と考えてきました。

今度は、もっと、詳しくみていきます。この電気信号の道筋を刺激伝導系といいます。

国家試験では刺激伝導系はどれか、名称を問われる問題が出るので、記憶しておきましょう。緑の文字を追っていってください。

スタートは、洞結節です。洞結節は電気が発生する場所で、ペースメーカーの役割をしています。

これが刺激伝導系です。

4.高カリウム血症と不整脈

(1) 高カリウム血症

刺激伝導系を狂わせるもの、これがカリウム(K)です。高カリウム血症は不整脈を引き起こします。

心臓は筋肉(筋細胞)でできています。基礎医学で学んだ、細胞の興奮を思い出してください。

細胞の外にカリウムが多い状態だと、カリウムの(細胞内から細胞外への)移動が起こらず、結果ナトリウムも細胞内に入らず、心筋の興奮が起きなくなります。これが心停止へとつながります。

高カリウム血症の特徴的な心電図所見として、テントT波があります。

(2) カリウムの投与

カリウムの急速静注は禁忌です。

シリンジポンプを用いる、点滴内に混注する、希釈する、など必ずします。

実際に誤ったカリウム投与で患者さんが亡くなるという悲しい事故があります。

5.心電図検査の方法

心電図検査には、以下の2つの方法があります。12誘導心電図では不整脈を発見できない場合は、ホルター心電図をつけてお家に帰ってもらい、後日提出してもらいます。装着している間の心電図は、全てホルター心電図の機器の中に保存されています。日常生活での不整脈を発見することができます。

【引用元】 *1第99回午後44問